近日,复旦大学与中国气象科学研究院联合科研团队在地球科学国际权威期刊《Earth System Science Data》发表题为“Concentration changes of atmospheric F-gases and analysis of their potential sources at Zhongshan Station, Antarctica, 2021”的研究论文。该研究首次报道南极中山站11种含氟温室气体(F-gases)的观测结果与潜在来源分析,填补了中国在南极含氟温室气体观测研究的空白,为全球气候治理提供了关键地理位置的数据支撑。

作为全球最洁净的大气环境之一,南极大陆是研究全球大气本底状态的天然实验室。含氟温室气体(包括氢氟碳化物HFC、全氟化碳PFC、三氟化氮NF3等)作为强效人造温室气体,全球增温潜势可达二氧化碳的数百至数万倍,且大气寿命长达数十年至数千年,是《蒙特利尔议定书》和《联合国气候变化框架公约》共同关注的管控对象,其全球浓度水平及其变化趋势对气候变化研究至关重要。由于其浓度极低、变化微小,需要极低检测限的高精度分析设备才能获得其准确结果,因此南极地区相关观测数据稀缺。

图1 南极中山国家大气本底站观测场

为破解这一难题,2021年,联合研究团队在南极中山站(69.4°S,76.4°E)开展采样观测试验。中国气象科学研究院科考队员采用惰性化处理的不锈钢采样罐和自主研发的采样器定期采集中山站附近的近地面大气样品,随南极科考“雪龙号”船运回国内后,利用自主研发的天霁ODS5-Pro高精度分析系统在复旦大学实验室完成精准分析,并采取严格的质量保证和质量控制措施,以及利用溯源至国际标准的标气标定,保证了数据的高质量和国际可比性。

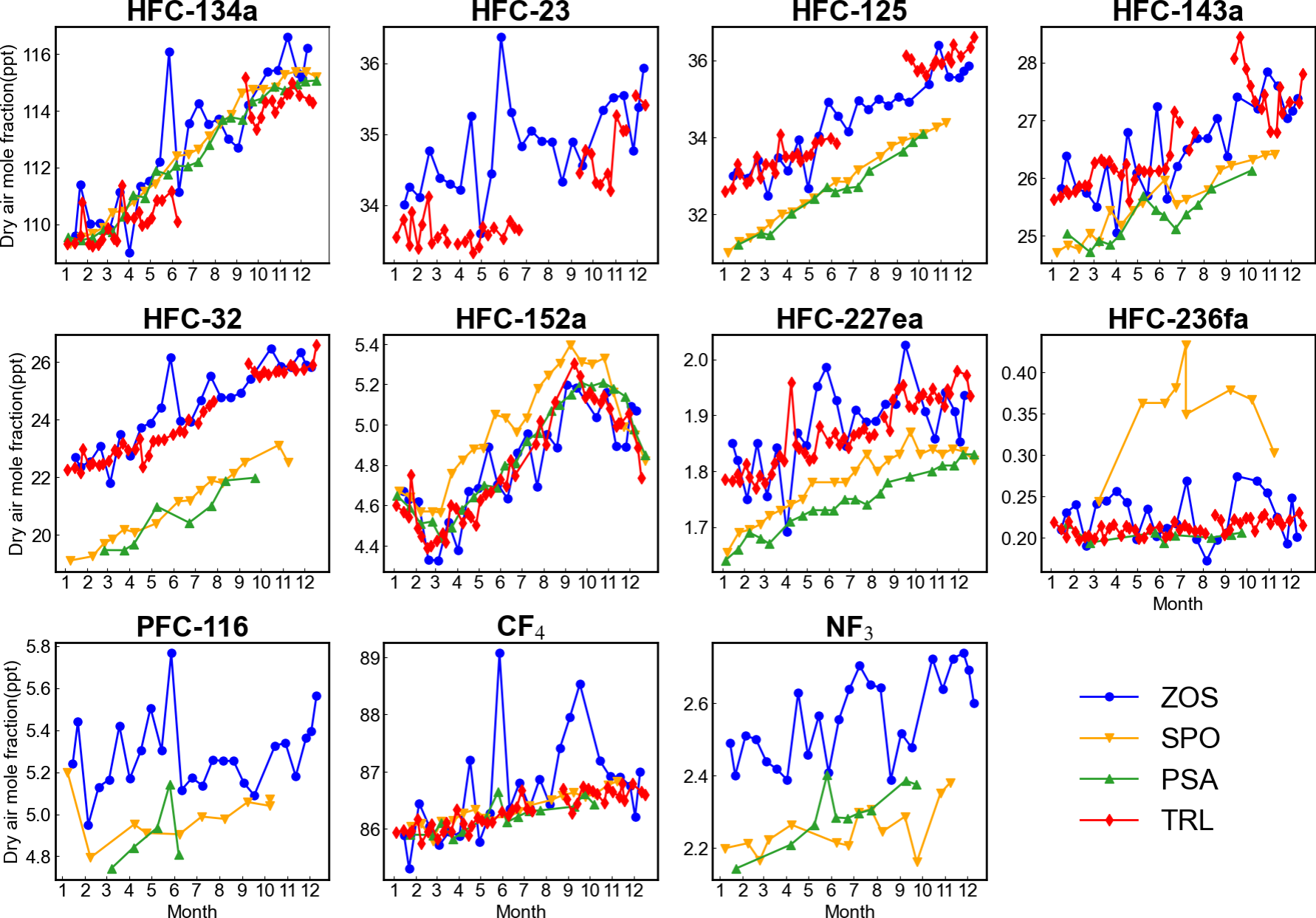

图2 2021年南极中山站的含氟温室气体F-gases浓度值及与其他站点比较

研究发现:(1)南极中山站多数含氟温室气体浓度在2021年呈显著上升趋势,其中HFC-32年增长率最高(13.7%),HFC-134a浓度全年提升5-6 ppt,成为增长最显著的物种之一;(2)南极东部沿海的中山站、特罗尔哈根站浓度整体高于南极半岛和内陆站点,反映出区域大气传输差异;(3)通过对高浓度值的传输分析和来源解析,发现其他大陆的工业排放可通过大气环流传输至南极。

研究获取的11种含氟温室气体完整浓度数据,已通过国家青藏高原科学数据中心向全球公开(DOI:10.11888/Atmos.tpdc.302283),涵盖HFC-134a、NF₃、CF₄等关键物种,为国际社会评估管控协议成效、全球温室气体循环提供了珍贵实测数据。

近年来,消耗臭氧层物质和含氟温室气体若干意外排放源的发现凸显了大气监测对于公约履约成效评估的重要意义,为此联合国环境规划署鼓励并推动各国拓展观测网络,特别是目前的观测空白区。此次研究不仅首次揭示了南极中山站含氟温室气体的时空变化特征,更是我国自主研发设备拓展极端条件下监测的重要尝试,为未来在其他全球关键地区开展观测提供了经验。后续团队将继续开展长期连续观测,进一步揭示其长期变化趋势,为全球气候变化归因与治理提供持续的中国贡献。

(论文链接https://doi.org/10.5194/essd-17-6097-2025)